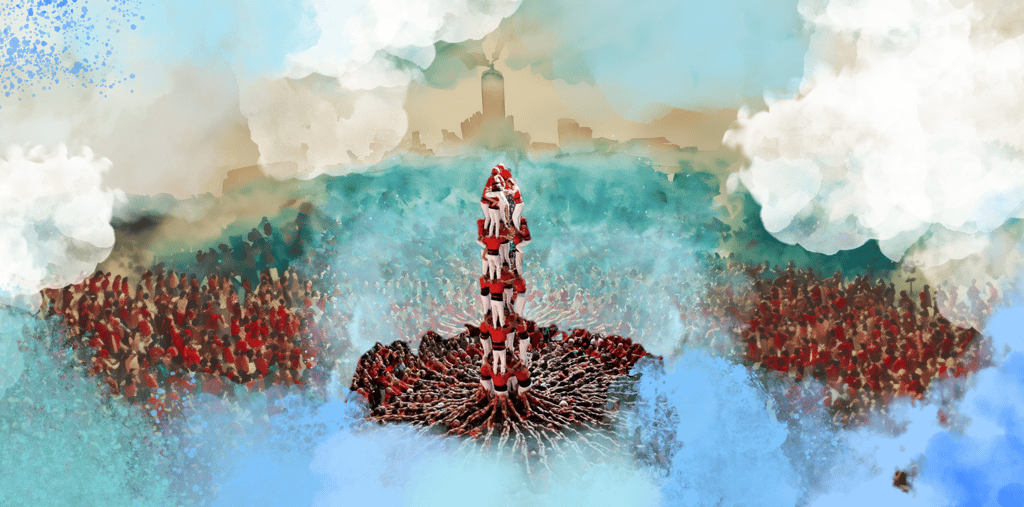

Comment soutenir les langues minorisées au quotidien

Chaque jour, des langues disparaissent, mais chaque jour, nous avons aussi le pouvoir d’agir.

REVITALISATION

Jeanne Durrieu

2/18/20258 min read

Aujourd’hui c’est la Journée internationale de la langue maternelle, mais bien qu'on soit fier de sa langue ou que le sujet nous soit cher, les actions à entreprendre pour favoriser un monde qui s'exprime en couleurs restent parfois un peu floues. Voici donc huit façons d’agir au quotidien pour la défense et la promotion des langues minorisées.

1. Parlez dès que vous pouvez

Il va sans dire qu’une langue qui n’est pas parlée est la définition même d’une langue morte, alors le geste le plus efficace est de parler. Même s’il ne s’agit que de quelques mots, même si vous avez peur de faire rire de vous, à chaque fois que la langue est utilisée, c’est une petite victoire. Et qui sait, peut-être que vous inspirerez les gens autour de vous à reprendre possession de leur langue.

📌 Action concrète : Commencez dès aujourd’hui, placez au moins un mot ou une phrase en langue minorisée dans votre vie quotidienne, même un simple « bonjour » compte!

2. Allez là où on parle votre langue

Que ce soit dans une boulangerie, dans un bar ou encore dans une librairie, fréquenter des commerces où votre langue est parlée apporte plein d’avantages. Premièrement, ça vous permet de mettre en pratique le point précédent et de parler avec des gens qui vous comprendront et, mieux encore, qui pourront vous aider à vous améliorer! Mais cela vous permet également d’encourager des commerçants locaux qui partagent une langue, une culture et des valeurs avec vous.

De plus, cela montre au monde entier que votre langue n’est pas faite pour rester encabanée, qu’elle a toute sa place dans l’espace public. Cela peut sembler un petit geste, mais c’est un pas de géant pour l’avenir de ces langues.

📌 Action concrète : Cherchez autour de chez vous un commerce où les employés parlent une langue minorisée et engagez la conversation. Personne ne rira de vous parce que vous ne maîtrisez pas encore la langue.

3. Consommez du contenu culturel

Il est facile de croire que la culture ne se consomme qu’en anglais, surtout lorsqu’on passe beaucoup (trop) de temps sur les réseaux sociaux. Mais il existe aussi du contenu en breton, en occitan, en français louisianais, en créole et même en Aymara sur ces mêmes réseaux. Cela vous surprendra peut-être, mais il existe même des chanteurs, des cinéastes et des écrivains qui consacrent leur art tout entier à leur langue. On l’oublie souvent, mais il s’agit généralement d’un choix qui implique une certaine part de sacrifice. En effet, s’il est dans le domaine du possible d’être millionnaire et d’avoir une portée mondiale quand on écrit en anglais ou en espagnol, il est infiniment plus difficile d’atteindre ces sommets quand on écrit en breton ou quand on passe des nuits blanches à monter un film en quechua, même si certains l’ont fait.

Ces artistes ne le font pas par appât du gain, mais par passion et, même si, par définition, les contenus culturels en langue minorisée sont moins nombreux, le talent lui ne connaît pas de frontière.

Voici donc quelques artistes qui ont tout donné à leur langue :

Alan Stivell (breton) : à l’origine du renouveau de la musique bretonne et du mouvement identitaire breton dans les années 1970. Il a notamment repris la désormais célèbre Tri Martolod.

Zachary Richard (français cadien) : acteur majeur pour la reconnaissance et la célébration du français cadien, notamment à travers sa chanson réveille

Frédéric Mistral (occitan) : écrivain qui a gagné un prix Nobel pour son œuvre Mirèio et qui a consacré sa vie à la promotion de l’occitan.

Josep Pla (catalan) : écrivain qui a participé au renouvellement de la littérature catalane, incluant lors de la censure de l’Espagne franquiste. Son œuvre maîtresse est El quadern gris, une des œuvres autobiographiques les plus importantes de la littérature catalane.

Nils Gaup (same du Nord) : a réalisé le premier film entièrement en same du Nord, Pathfinder, en 1987.

📌 Action concrète : Et tout cela n’est qu’un minuscule aperçu du génie des langues et cultures minorisées, alors n’hésitez pas à plonger dans ces univers fascinants et inconnus! Notre suggestion? Kaykunapi de Liberato Kani (un rappeur quechua).

4. Apprenez-en plus sur l’histoire

Les langues ne disparaissent pas par hasard, elles ne disparaissent pas de leur plein gré non plus. Elles disparaissent le plus souvent après des décennies d’humiliation, de lois et de massacres. La disparition d’une langue est le plus souvent le résultat d’efforts conscients de la part d’un régime colonial. En apprendre plus sur l’histoire d’une culture et d’une langue est en lui-même un acte de résistance.

Saviez-vous par exemple qu’il y a eu en France une campagne d’humiliation des enfants qui osaient parler leur langue dans l’enceinte de l’école républicaine? Ceux qui étaient surpris à parler autre chose que le français se voyaient affubler d’un symbole qu’ils devaient porter au cou jusqu’à ce qu’ils trouvent un camarade à dénoncer. Saviez-vous que cette campagne tolérée, voire encouragée, par l’État a inspiré le pays de Galles et le Japon? Saviez-vous que cette pratique était encore recensée dans les écoles dans les années 1950?

Avez-vous entendu parler des pensionnats autochtones au Canada? Pendant des décennies, des enfants autochtones étaient arrachés à leur foyer et placés dans des pensionnats religieux. Leurs cheveux étaient coupés, leur nom changé et ils étaient punis s’ils parlaient leur langue. Saviez-vous que le dernier pensionnat de ce genre n’a fermé ses portes qu’en 1996?

Malheureusement, il y a beaucoup trop d’histoires de la sorte pour toutes les énumérer dans un article aussi court. Mais à chaque fois qu’une de ces histoires est transmise à une personne de plus, la lutte pour les cultures et les langues minorisées gagne du terrain. Chaque fois, les mécanismes coloniaux et les chaînes encore attachées aux esprits des survivants se brisent un peu plus.

📌 Action concrète : Choisissez une langue ou une culture minorisée et allez vous perdre sur la page Wikipédia qui lui est dédiée. On vous garantit que vous allez apprendre des choses que vous ne connaissiez pas à leur sujet. Pas d’inspiration? Connaissez-vous les Circassiens? C’est par ici.

5. Dénoncez les clichés et déboulonnez les stéréotypes

Cette histoire coloniale n’a pas seulement laissé sa trace sur les langues et sur leurs locuteurs, mais aussi sur le monde qui les entoure. Il n’y a, à notre connaissance, aucun peuple minorisé qui ne soit pas régulièrement caricaturé, insulté et humilié à travers des représentations méprisantes de leur culture et de leur identité.

Ces caricatures, justifiées par un « Oh, ça va, c’est une blague! » ne sont souvent que des humiliations déguisées envers des peuples déjà longtemps moqués. Combien de fois avez-vous entendu quelqu’un singer un accent du Sud pour représenter un alcoolique, quelqu’un de paresseux et peu éduqué? Combien de fois avez-vous lu des insultes dirigées aux Québécois ou même à n’importe qui parlant français au Canada?

Ou même cette phrase, qui paraît innocente, mais qui charrie avec elle une foule d’idées reçues : « Ah, tu as un accent! ». Cette phrase qui oublie que la seule façon de ne pas avoir d’accent est d’être un livre (et encore!). Cette phrase qui implique que « d’avoir un accent » est le marqueur d’un manque d’éducation, d’une condition modeste ou d’un quelconque trait de caractère.

Les stéréotypes et les clichés sont nombreux et ne sont pas toujours directement visibles. Il est facile de les ignorer, de ne pas les remarquer tellement ils font partie de notre quotidien. Mais en réalité ces moqueries ne sont pas anodines, elles participent à la dévalorisation des langues et cultures minorisées. Alors, si vous entendez quelqu’un singer un accent, si vous voyez une caricature qui n’a d’autre utilité que de réduire tout un peuple à quelques frasques enfantines, réagissez. Le fait de provenir d’une culture minorisée ne fait de personne un être inférieur.

📌 Action concrète : Soyez attentif aux clichés et aux moqueries linguistiques cette semaine, y compris aux vôtres. Si vous en entendez un, prenez le temps de corriger l’idée fausse, avec bienveillance.

6. Partagez du contenu sur les réseaux sociaux

Quand on est sur les réseaux sociaux, on entend de l’anglais, beaucoup, du français parisien, souvent, parfois de l’espagnol ou une autre langue majoritaire, mais rarement autre chose. C’est quand la dernière fois que vous avez vu du contenu en occitan? En créole? En breton? Ou même en catalan?

Il est facile d’oublier l’aspect « social » d’un réseau social, et pourtant il s’agit d’un outil, probablement l’outil le plus révolutionnaire pour les langues minorisées. Les réseaux sociaux donnent une voix à chacun, ils permettent à tout le monde de s’exprimer et ils ne diffusent rien de plus ni rien de moins que ce qu’on leur donne.

Alors il est important de ne pas sous-estimer l’impact que le partage et la viralité peuvent avoir pour les langues minorisées. Parce que plus il y a d’oreilles dans lesquelles se propage la langue, plus la probabilité que quelqu’un en tombe amoureux augmente!

📌 Action concrète : Partagez une publication, un texte ou une vidéo en langue minorisée sur vos réseaux sociaux. Un simple partage peut faire la différence!

7. Soutenez ceux qui se battent pour la langue

On a donc vu qu’il y avait une myriade d’artistes et d’influenceurs qui se consacraient aux langues minorisées, mais il y a aussi d’innombrables associations et créateurs qui s’y consacrent. Les langues minorisées étant ce qu’elles sont, ce sont souvent des initiatives menées par la passion et par un profond désir de justice. Ce qui signifie aussi que chaque marque de soutien signifie beaucoup pour les personnes à l’origine de ces initiatives.

Alors, que ce soit en achetant leur produit, en devenant membre de leur association, en donnant de votre temps, en parlant de ces initiatives à son réseau, ou même en leur envoyant un message pour leur exprimer notre soutien, chaque marque de soutien est super importante pour ces initiatives.

📌 Action concrète : Suivez une association ou un créateur qui œuvre pour votre langue et laissez-lui un message de soutien. Mieux encore, engagez-vous à les aider d’une manière ou d’une autre!

8. Osez!

Vous parlez une langue minorisée? Vous voulez en parler une? Vous aimeriez reprendre possession d’une langue que l’Histoire vous a volée? Faites-le savoir! Arrêtez de vous cacher et exprimez-vous. Partagez avec votre entourage vos racines et votre intérêt pour telle ou telle langue.

Bien vite, vous vous rendrez compte que vous n’êtes pas seul et que la langue à laquelle vous vous intéressez est bien plus présente dans votre entourage que vous l’auriez soupçonné.

Une langue parlée ne disparaît pas. Soyez le maillon qui la fait vivre!

📌 Action concrète : Écrivez une phrase ou un petit texte en langue minorisée et postez-le en ligne ou envoyez-le-nous. Faites entendre votre voix !

Adresse

479 5e rue de la Pointe

Shawinigan, G9N 1E4

Québec

Nous contacter

Médias